Katharina Kasper

Geben ohne zu zählen

DIE SAAT WÄCHST IM WINTER

Wer in Armut lebt, ist ein Versager, oder? So jedenfalls lautet eine verbreitete Vorstellung. Als Katharina Kasper am 26. Mai 1820 in dem kleinen Ort Dernbach im Westerwald geboren wurde, waren die Menschen dieser Gegend fleißig und trotzdem arm. Dernbach mit seinen 670 Einwohnern war ein unbekanntes Dorf in einer abgelegenen Gegend. Heute ist Dernbach durch das nahegelegene Autobahndreieck — unweit von Koblenz – vielen ein Begriff. Damals — im Geburtsjahr Katharinas — hatte nicht einmal die Dampfschifffahrt auf dem Rhein begonnen. Erst 1835 wurde die erste deutsche Eisenbahnstrecke eröffnet.

Also – die Menschen verließen selten den Ort, an dem sie geboren waren oder sich einmal niedergelassen hatten. Informationsaustausch und Mobilität, die uns heute selbstverständlich sind, waren im letzten Jahrhundert weitgehend unbekannt.

Die Menschen im Westerwald lebten überwiegend von der Landwirtschaft. Sie hatten keine großen Anbauflächen. Auch Heinrich und Katharina Kasper, die Eltern der Ordensstifterin, waren einfache und bescheidene Leute, die sich anstrengen mussten, um ihre acht Kinder zu ernähren. Sie wohnten in einem engen, strohbedeckten Fachwerkhaus mit niedrigen Räumen. Stall und Scheune nahmen mehr Platz ein als das Wohnhaus. Der karge Boden war der Hauptgrund für die bittere Armut im Westerwald. Ausser den Kartoffeln gedieh kaum etwas zur Nahrung, vielleicht noch Hafer und Gerste. Aber auch das ungünstige Klima trug dazu bei, dass z.B. die Bewohner ganzer Dörfer nach Amerika auswanderten. Selbst für die Schafe gab der Boden so wenig her, dass die Schäfer ihre Herden teilweise bis zur Nordsee trieben. Von den armen Westerwäldern erzählte man sich, sie würden an den Winterabenden beten, dass der Herrgott ihnen nachts einen tüchtigen Schneesturm bescheren möge, damit sie sich wenigstens 24 Kreuzer täglich verdienen könnten – als Tagelöhner beim Schneeräumen. Wen wundert es, dass Waisenkinder, chronisch Kranke, Alte und Behinderte besonders unter diesen Zuständen leiden mussten?

Gewiss hatten auch die Kriegswirren der damaligen Zeit ihren Anteil an der Armut der Menschen. Mehrfach hielten sich in Dernbach Truppen auf. Napoleon führte Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts in den meisten Teilen Europas eine Reihe von Feldzügen. Dabei wurden nicht mehr Söldner eingesetzt, die für Lohn Krieg führten, sondern große Menschenmassen mussten in einem «Volkskrieg» mit allgemeiner Wehrpflicht kämpfen. Meist bestand das Heer aus mehreren hunderttausend Soldaten, die oft aus besiegten Völkern rekrutiert wurden.

Die neue Methode hatte negative Folgen für die Bevölkerung, denn die Soldaten verlangten bei ihren Märschen nicht nur Unterkunft und Verpflegung. Sie erpressten vielfach auch Geld. Einmal gaben die Franzosen den Dernbacher Bürgermeister Johann Goldhausen erst nach Zahlung eines hohen Lösegeldes frei, ein anderes Mal brachten russische Truppen Bürgermeister Johann Syri im nahegelegenen Montabaur hinter Schloss und Riegel. Die Bewohner Dernbachs wurden mehrfach nicht nur um den Ertrag ihrer Arbeit gebracht, sondern mussten sich noch hoch verschulden.

Erst 1813 wurde Napoleon geschlagen und am 1. Januar 1814 unter Führung von Blücher und Schwarzenberg durch preußische und österreichische Armeen sowie weitere europäische Verbündete über den Rhein zurückgedrängt Eine weitere Ursache für Armut waren Krankheiten wie Typhus und Tuberkulose. Der medizinische Fortschritt stand noch aus. Hygiene, die Krankheiten vorbeugt, war damals unbekannt.

Armut hat viele Gesichter. ES gibt auch eine geistige und religiöse Armut. Die Säkularisation, also die zwangsweise Einziehung des Kirchengutes durch den Staat, besiegte zwar nicht den christlichen Glauben, hinterließ jedoch tiefe Wunden. Den Anlass bildete der von Napoleon erzwungene Reichsdeputationshauptschluss im Jahr 1803. Eigentliche Ursache: Napoleon erzwang die Abtretung linksrheinischer Gebiete an Frankreich. Um die benachteiligten deutschen Fürsten abzugelten, wurden die geistlichen Fürstentümer aufgelöst. Dies hatte nicht nur die Zerstörung zahlreicher Bistümer zur Folge. Auch der Güterbesitz der Klöster und Abteien wurde eingezogen und den Fürsten «zur Erleichterung ihrer Finanzen» übertragen. Die Aufhebung aller Klöster auch in der Umgebung Dernbachs, z.B. in Montabaur, Limburg und Bornhofen, blieb nicht aus.

Bei der Geburt von Katharina Kasper gab es also in religiöser Hinsicht eher eine ungünstige Situation. Katharina hatte keine Chance, die solide Bildung und Erziehung einer Klosterschule zu genießen; dazu hatten ihre Eltern wohl auch nicht das Geld. In ihrer gesamten Kindheit und Jugendzeit hat Katharina keine Klöster kennengelernt.

Als am 8. Mai 1826 der Unterricht für Katharina Kasper in der Dernbacher Dorfschule begann, war die allgemeine Schulpflicht noch kein volles Jahrzehnt eingeführt. Im Sommer mussten die Kinder auf den Feldern arbeiten. Katharina war oft krank und verpasste deshalb manche Unterrichtsstunde zusätzlich.

Armut hat nicht nur viele Gesichter, sondern auch unzählige Ursachen. Es müssen weder Versagen noch Faulheit den Grund bilden. Wer heute die Umstände betrachtet, unter denen Katharina Kasper heranwuchs, wird kaum erwarten, dass einmal aus diesem Mädchen etwas Besonderes werden würde. Zu spärlich waren die Chancen, die ihr Elternhaus, Schule und Umgebung bieten konnten. Würde sie überhaupt diese abgelegene Gegend einmal verlassen ? Würde sie etwas anderes tun als irgendwann zu heiraten oder als Magd auf einem Hof zu arbeiten?

Aber — Gott hört nicht auf, in das Leben der Menschen einzugreifen. Jedoch ereignet sich dies ganz anders, als es die meisten Menschen erwarten. Wie war die Geschichte mit David, dem Hirtenjungen und später ruhmreichsten König Israels? Wie wurde er von Gott berufen? Die Bibel berichtet, wie Samuel von Gott nach Betlehem gesandt wurde, um denjenigen auszuwählen, der zum neuen König gesalbt werden sollte. Gott sprach zu Samuel, der schon glaubte, dem Richtigen begegnet zu sein: «Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.» So wurde David ausgewählt, der jüngste der Brüder. Und der, dem niemand etwas zutraute, besiegte den Riesen Goliath.

Wie war es mit Maria, der Mutter Jesu? Welche Frau suchte Gott sich aus, um ihr Mensch zu werden? Musste sie besonders gebildet und hoch angesehen sein? Oder schaute Gott wieder auf das Herz, zu dem er sprechen konnte? Der Engel trat vor die Verlobte eines Zimmermanns in Nazareth. Sie war Jungfrau; sonst ist uns über Maria wenig berichtet. Im Mittelpunkt wollte sie jedenfalls nicht stehen.

Im «Magnifikat» sagt sie: «Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut… Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen…»

Auch die Apostel, die Jesus später berief, waren einfache Fischer, keine Gelehrten. Eigentlich war mit denen auch nichts anzufangen – vom üblichen Standpunkt aus betrachtet. Doch diese Zwölf übten stärkeren Einfluss auf die Weltgeschichte aus als irgendein weltlicher Machthaber. Weltveränderung – ja, die fängt oft klein an: im Innern eines Menschen, der sich Gott öffnet. Später blickte Katharina Kasper zurück: «Was muss ich doch lachen, wenn ich bedenke, was für ein Werkzeug sich Gott ausgewählt hat, um seine Kongregation zu gründen!»

Oft erscheinen die Zeiten schlecht und die Umstände ungünstig. Die Samen Gottes aber wachsen – auch im Winter. Bevor jedoch dem winzigen Keimling der Weg durch die harte Erdkruste gelingt, muss er manchen Widerstand überwinden!

EINE FRAU GIBT ANTWORT

Katharina wächst zunächst heran wie andere Kinder auch. Zwar zeigt sich in Familie und Schule bei dem jungen Mädchen eine besondere Vorliebe für die Religion. Zuhause — daran erinnert man sich später — kann sie gut nacherzählen, was der Pfarrer sonntags in seiner Predigt gesagt hat. Sie hat es sich gut merken können, weil sie darin konkrete Aussagen zur Lebensgestaltung entdeckt.

Bei kleineren Begebenheiten fällt das dann auf: In der Schule teilt sie ihr Brot mit noch ärmeren Kindern, die nichts zu essen haben. Ihr Vater erlaubt ihr im Sommer bei der Obsternte, Früchte an die anderen Kinder weiter zu verschenken. Oder sie kümmert sich in der Schule um ein Kind, das wegen seines Äußeren von anderen gemieden wird.

Eines Tages verblüfft sie ihre Eltern. «Ach, Mutter, wenn wir doch so ganz, ganz arm wären, dann wäre ich froh!» Hat sich das Kind nur falsch ausgedrückt? Oder ist das lediglich eine kindliche Albernheit?

Später erinnert sich Katharina Kasper — inzwischen Generaloberin: «Schon als ich ein kleines Kind war, hatte der liebe Gott, ohne dass ich es damals erkannte, die Liebe zu den heiligen Ordensgelübden in mein Herz gelegt.»

Bei einer anderen Äußerung, die nicht in die gängige Logik passt, meint ihre Mutter: «Du sprichst ja manchmal, als ob du noch verrückt werden wolltest!» — «Nein, Mutter, ich will nicht verrückt werden wie die Leute, die gar keinen Verstand haben, ich meine es anders.» Das Kind kann nicht ausdrücken, was es empfindet. Würden wir heute sagen, dass sich in dem Kind Vorstellungen entwickeln, die sich von denen der anderen Leute unterscheiden? Ist sie schon in jungen Jahren bereit, «gegen den Strom zu schwimmen ?» Auf diese Vermutung weist auch eine andere Aussage hin: «Wenn die anderen Mädchen zur Kirmes gingen, tanzte ich um den Heuhaufen auf der Wiese und freute mich, dass ich für dergleichen keinen Sinn hatte.»

Mittlerweile gehen die Jahre dahin. Nach der Schulentlassung gibt es für sie viel Arbeit in der Familie und in der Landwirtschaft. Zu dieser Zeit ist es nicht üblich, dass die jungen Frauen eine Berufsausbildung beginnen – wie heute. Vielmehr gibt es – mit wenigen Ausnahmen — nur die Landwirtschaft sowie verschiedene Handwerks- und Handelsberufe in den Städten, womit sich die Menschen ernähren können. Viele Frauen nehmen eine Arbeit als Magd auf einem Hof oder als Dienstmäde im Hausgesinde auf. Eine andere Möglichkeit gibt es kaum auf dem Lande.

Katharina setzt ihre Arbeitskraft für die Familie ein. Trotz ihrer anfälligen Gesundheit muss sie hart arbeiten. Ihre Mutter verdient nämlich wichtige Nebeneinnahmen für die Familie mit dem Weben von Tüchern.

Neben der Arbeit im Haushalt kümmert Katharina sich um das Vieh im Stall, hilft bei der Ernte, schaufelt im Winter Schnee, reinigt Wassergräben und muss auch Schotter zerschlagen, als die Gemeinde eine Straße baut.

Trotzdem mag sie glücklicher sein als andere, denen als Kind jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und jedes Problem aus dem Weg geräumt wird. Nein, verwöhnt ist sie nicht, und dennoch zufriedener als andere.

Die Zeit auf den Feldern nutzt sie, um an Gott zu denken. «Ich empfand», so äußert sie sich später, «wenn ich zuweilen allein aufs Feld arbeiten ging, eine fühlbare Gegenwart Gottes, des Geistes, der in mir sprach, und meines heiligen Schutzengels, dass ich vor Freude und Glück sang, und dann arbeitete ich so fleissig und so leicht wie zwei.» Katharina bewahrt ihre Unbekümmertheit und innere Freude. In dieser Einfachheit glaubt sie auch an die Gegenwart Gottes. Und das gibt ihr Kraft.

«Als ich aus der Schule entlassen war und die heilige Kommunion empfangen hatte, fühlte ich immer mehr das Bedürfnis nach einem frömmeren Leben; ich verstand nur nicht, wie ich es anfangen sollte. Dass man öfter beichten und kommunizieren dürfte, wusste ich nicht. Gott wirkte indessen in meinem Innern, ohne dass ich ihn erkannte. Er sprach zu mir, belehrte mich, und ich meinte, das wäre bei allen Leuten so. Deshalb sagte ich auch immer: Der Geist, der in mir ist, hat das gesagt.» Dies mag ein Kernsatz über das Leben Katharina Kaspers sein, denn er beschreibt in einfachen Worten die inneren Vorgänge im Herzen dieses Menschen.

Wenn Gott mit diesem bescheidenen, offenen und ehrlichen Mädchen etwas in Gang setzen will — wie soll das verwirklicht werden? Ein Weg besteht darin, zu dem Herzen des jungen Mädchens zu sprechen. Das sagt sich so einfach, aber ist es genauso unkompliziert? Ein kluger Mensch hat einmal gemeint, es gebe auf der Erde keine größere Entfernung wie den Weg vom Kopf zum Herzen. Wir sind es gewohnt, unsere Empfindungen mit dem Verstand zu kontrollieren, und unsere Handlungen beruhen weitgehend auf diesem Mechanismus. Dass Gott zu unseren Herzen sprechen kann, lehrt uns jedoch nicht die Naturwissenschaft, die unseren Verstand prägt. Auch weist uns nicht die Logik der Mathematik darauf hin.

Katharina ist einer anderen Logik gefolgt: einer Logik des Glaubens und des Herzens. Wenn es stimmt, dass Gott die Welt geschaffen hat, wenn Jesus Christus versprochen hat, bei uns zu sein alle Tage, wenn wir seine Gegenwart im Sakrament der Eucharistie wirklich erfahren — warum sollte es Gott nicht möglich sein, zu unserem Herzen zu sprechen? Zumal er zugesagt hat, uns seinen Heiligen Geist zu senden, einen Beistand! – Die einfachen, aber ausdrucksvollen Worte der jungen Katharina belegen, dass sie daran glaubt. Und sie hält diesen Vorgang für nichts Aussergewöhnliches.

Weitere Faktoren kommen ihr zur Hilfe. Katharina stößt in ihren Reifejahren auf das Buch der «Nachfolge Christi» von Thomas von Kempen – ein heute eher unbekanntes Buch, das in vielen Jahrhunderten neben der Heiligen Schrift ein Bestseller war. Dieses Werk gibt Orientierung für ein «inneres Leben», für die Beziehung zu Gott, die sich im Herzen des Menschen vollzieht. Katharina hat damit eine Möglichkeit gefunden, ihre Empfindungen und Gedanken zu überprüfen. Denn einen «geistlichen Führer», bei dem sie sich aussprechen kann, hat sie lange Zeit nicht. Der Verfasser der «Nachfolge Christi» gibt dem Leser den Rat: «Liebe es, unbekannt zu bleiben und für nichts gehalten zu werden.» Dieses Wort durchzieht ihr ganzes Leben.

Die Lebensumstände bilden einen weiteren Faktor ihrer Entwicklung. Durch eine Erkrankung der Mutter bleibt sie nach Beendigung der Volksschule zu Hause. Auch zeigt sie wenig Interesse an einer Heirat.

Vielmehr widmet sie sich mit aller Kraft der Arbeit für Eltern und Geschwister. Und sie zeigt Interesse für Menschen in Not. Einsame Kranke besucht sie ebenso wie kranke Mütter, denen sie im Haushalt hilft. Eine Bewährungsprobe bringt der Tod des Vaters, der am 26. Januar 1842 im Alter von 68 Jahren stirbt. Das Elternhaus wird versteigert, und Katharina bleibt nichts anderes übrig, als mit der Mutter und zwei Brüdern im Ort eine Mietwohnung zu suchen. Als Tagelöhnerin in der Landwirtschaft verdient sie nun Geld für den Lebensunterhalt der Familie. Und anstelle des Vaters übernimmt sie Pflichten. So muss sie beim Wegebau im Dorf schwere Steine klopfen. Dabei hat sie eine Vision. Sie sieht eine große Schar Schwestern, die an ihr vorbeiziehen und die alle gekleidet sind wie später die Armen Dienstmägde Jesu Christi. Dieses Erlebnis ist so deutlich, dass sie danach die Gewänder genau beschreiben kann. Wie eine Ordensfrau aussieht, weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht, weil alle Klöster im Westerwald nach der Säkularisation aufgelöst sind.

Bald darauf legt Katharina bei Dechant Heimann in Montabaur eine Generalbeichte ab und nimmt regelmäßig das Bußsakrament in Anspruch. Ihre Mutter macht sich Sorgen oder hält das für übertrieben: «Kind, bist du denn so schlecht und tust du so viele Sünden, dass du so oft beichten gehen musst?» Die Mutter macht sich noch mehr Gedanken über ihre Tochter: «Um die Welt bekümmert sie sich nicht. Sich zu versorgen, daran denkt sie nicht.» Aber Grund zur Klage hat sie nicht. «Mir tut sie alles, was sie mir nur an den Augen absieht.» Und über ihr «Kathrinchen» bemerkt sie noch: «Wenn es betet, merkt man ihm an, wie glücklich es ist.»

Vertrauen findet Katharina nicht jedesmal auf Anhieb. Als sie zur Beichte beim Dechanten in Montabaur ankommt, wird sie mit einer spitzen Bemerkung empfangen: Ob sie sich überall herumgetrieben habe und nun ihr Leben in Ordnung bringen wolle, fragt sie der Geistliche, der entweder die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens auf grobe Art prüfen will oder der dem ärmlich gekleideten Mädchen tatsächlich mißtrauisch begegnet.

Auch Bischof Dr. Peter J. Blum empfängt Katharina zwar, beendet die Unterredung aber, sobald sie von ihrer Vision spricht. Mehrere Male läßt er dann Katharina abweisen, wenn sie nach fünfstündigem Fußmarsch in Limburg eine Unterredung sucht. «Rückendeckung» und Vorschussvertrauen – darauf muss sie verzichten. Wer eine Berufung verspürt, findet nicht gleich überall Anklang, sondern muss sich zunächst bewähren. Und auch dann bleibt niemand vor Widerspruch bewahrt.

Längst hat Katharina sich dazu entschlossen, zuerst nach dem Ruf und Willen Gottes zu leben. Eigene Bedürfnisse treten zurück. Ihre Vorliebe für Menschen in extremen Lebensumständen wächst. Bei Katharina ist zunächst noch nicht der Moment einer radikalen Änderung ihrer Lebensumstände erreicht. Verbindliche Nachfolge reift heran, sie ereignet sich selten schlagartig.

DAS WERDEN DER JUNGEN GEMEINSCHAFT

Wer erwartet von einem «frommen Verein» schon etwas Besonderes? Denkt dabei nicht mancher an Begriffe wie «welt- und wirklichkeitsfremd», «veraltet» oder vielleicht sogar «verklemmt»?

Stimmt dieses teilweise verbreitete Klischee? Ist nicht vielmehr zu beobachten: Es gibt in jeder Gesellschaft Menschen, die sich in Not befinden und am Rande stehen? Kinder gehören dazu, die keine Eltern haben oder — wie heute meist — deren Eltern sich nicht um die Kinder kümmern, weil sie nicht in der Lage sind, beständige soziale Beziehungen aufzubauen. Da gibt es Behinderte, die im allgemeinen Wettbewerb nach sozialer Anerkennung durch Leistung, Schönheit usw. nicht mithalten können. Und es gibt ältere Menschen, die ein Leben lang für andere gesorgt haben, jetzt aber abgeschoben werden. Viele weitere Beispiele ließen sich aufzählen.

Die Reaktion vieler Leute: Sie wenden den Blick ab und nehmen sich Zeit für Hobbys und Neigungen. Das ist schon deswegen naheliegend, weil die Werbung ständig zu Konsum und Genuss auffordert, die wirkliche Not aber selten zutage tritt. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht mehr so viele Menschen, die wirklich hungern. Aber es gibt jährlich etwa 18.000 Selbstmorde: ein Indiz für Vereinsamung und Resignation, für Hunger nach menschlichem Kontakt. Und wieviele andere fühlen sich ausgeschlossen, ohne dass sie ihr Leben gleich wegwerfen ? Wieviele sehnen sich nach Zuwendung und Anerkennung? Die knapp zwei Millionen Suchtkranken, die sich in Drogen und Betäubungsmittel flüchten, sind ebenfalls ein Indiz für einen unsichtbaren Hunger der menschlichen Seele. Und die Zahl der Behandlungsbedürftigen, die unter Neurosen leiden, steigt nach Ansicht von Experten auf Millionenhöhe.

Die Armen Dienstmägde Jesu Christi haben ein gewaltiges Sozialwerk geschaffen, das in einem «frommen Verein» seinen Ursprung hat. In über 130 Jahren seit den Anfängen in Dernbach haben sich mehrere tausend Frauen nicht abgewendet von der Not der Menschen. Sie hatten bzw. haben einen Blick für die Realitäten entwickelt und sind nicht tatenlos geblieben. Mit «Weltfremdheit», die Ordensleuten von manchen Kritikern nachgesagt wird, hat dies nichts zu tun, im Gegenteil. Gott hat ihnen die Verantwortung für den Nächsten bewusst gemacht.

Ja, ein «religiöser Verein», den manche als «fromm» belächeln, bildet den Ursprung. Ganz klein und bescheiden sind die Anfänge in der Zeit um 1842 in Dernbach. Der beständige Wille von Katharina Kasper, den armen und verlassenen Mitmenschen zu helfen, muss irgendwann dazu führen, Gleichgesinnte zu finden. Zuerst sind es die Kinder, die sie um sich sammelt und mit denen sie sich beschäftigt. Gerne zieht sie mit ihnen zum «Heilborn», einer Kapelle außerhalb des Dorfes, um dort mit ihnen zu singen, zu beten und ihnen den Katechismus zu erklären. Ihre Hilfe für Kranke und Arme bleibt still und unauffällig. Katharina Kasper wäre nicht auf die Idee gekommen, die Unterstützung anderer einzufordern. Manche schütteln in Dernbach und Umgebung verwundert den Kopf, die meisten Menschen jedoch blicken respektvoll auf ihr Tun. In einer Chronik der Kongregation heisst es: «Soviel es ihre Familienverhältnisse zuließen, blieben sie auch bei den Kranken, pflegten sie, verrichteten ihre häuslichen Arbeiten und wachten bei ihnen während der Nacht.»

Dieses Beispiel regt bald auch andere junge Frauen in Dernbach an, sich Katharina Kasper anzuschließen. Zuerst ist es Anna-Maria Müller, die Tochter ihres Hausbesitzers, die sie in der Arbeit für Arme und Kranke unterstützt. Fünf weitere Frauen folgen wenig später. Sie kommen zum gemeinsamen Gebet zusammen, tauschen ihre kleinen Erlebnisse aus und sprechen sich wegen der Besuche bei den Kranken ab.

Im Jahr 1842 legt Katharina Kasper für den Helferkreis, der sich meist sonntags trifft, einige grundlegende Gesichtspunkte nieder.

Die Statuten des religiösen Vereins, die Katharina nach Vereinbarung mit ihren Gefährtinnen zusammengestellt hat, werden vom zuständigen Pfarrer in Wirges, Quirin Joseph Klau, überprüft und genehmigt.

Zwei Jahre später — als 27jährige — beschäftigt sie immer wieder der Gedanke «Baue dir doch ein Häuschen!» Obwohl ihr viele widersprechen und mancher sie für verrückt hält, sieht sie in dieser inneren Aufforderung einen Ruf Gottes. Katharina hat ein Anfangskapital, das ein paar Mark entspricht, aber rechnet fest damit, dass Gott ihr helfen werde. Denn leichtsinnige Schulden zu machen, das liegt ihr nicht. Im März 1847 beginnen die Bauarbeiten.

Beim Bau des kleinen Häuschens stellen sich bald Schwierigkeiten ein. Schlechtes Wetter behindert den Fortgang der Arbeiten. Ein Jahr nach Baubeginn stirbt Katharinas Mutter. Jetzt wird die junge Frau bedrängt: «Hör doch damit auf, ein eigenes Haus zu bauen!» Schlimmer noch trifft Katharina eine Krankheit. Sie muss lange zu Bett liegen.

Aber sie klagt nicht. Auch eine völlig missglückte Suppe, die ihr Bruder Josef bereitet hat, schluckt sie ohne Murren herunter. Dass sie schweigt, ist kein Zeichen von Schwäche oder falschem Nachgeben. Sie zeigt vielmehr innere Stärke, weil sie dem Bruder, der für sie sorgt, nicht wehtun will.

Einige Leute von Dernbach unterstützen sie bei ihrem Vorhaben. Ein paar von ihnen helfen gelegentlich mit, andere gewähren ihr eine längere Frist zur Bezahlung der Schulden. Am 15. August 1848 kann sie in das kleine Haus, das über drei Zimmer und einen kleinen Holzanbau verfügt, einziehen. Gleichzeitig findet mit ihr ein gelähmtes und mittelloses Mädchen ein Zuhause, das nur noch sechs Wochen zu leben hat. Danach ziehen eine Witwe, deren Kinder sowie ein Pflegekind ein. Katharina arbeitet als Tagelöhnerin, um die Schulden abzutragen. In freien Stunden trifft sie sich mit ihren Helferinnen. «Man muss Herz und Liebe für die Kranken haben, denken, es sei der Heiland, den wir pflegen,» lautet ihr Motto. Es dauert nicht lange, da nennen die Leute im Dorf ihr kleines Haus ein «Klösterchen». Auch aus den Nachbarorten erbitten die Menschen Hilfe.

Im Frühjahr 1849 kommt der Bischof von Limburg, Peter Joseph Blum, auf einer Firmreise nach Wirges. Dabei macht er einen Besuch in dem Häuschen, das Katharina bewohnt. Er spendet auch 100 Gulden. Bei einer Predigt in Dernbach sagt anschließend der Bischof: «Wenn Gott Wohlgefallen an dem kleinen, unscheinbaren Werk hat, so kann mit der Zeit noch ein Kloster daraus werden».

Bürgermeister Paulus von Dernbach ist ein tief gläubiger Mensch, der nach den anerkennenden Worten des Bischofs für das neue Werk Verantwortung empfindet. Er verfasst daher ein Schriftstück, um den Frauen Rückhalt zu verschaffen und die Gruppe der frommen Helferinnen in das Dorf einzugliedern. Bald ziehen zwei weitere Mädchen in das Haus, die ihren Tagesablauf mit Katharina teilen. Damit wird ein klösterliches Gemeinschaftsleben grundgelegt.

Am 15. August 1851 legen die ersten fünf Frauen ihr Versprechen ab und empfangen den bischöflichen Segen. Der beständige Wille, durch den Dienst am Nächsten andere Menschen zum Heil und zur Aussöhnung mit Gott zu führen, bildet die Grundlage dieser Gemeinschaft.

Es ist eine unruhige Zeit: 1848 gibt es revolutionäre Erhebungen in Frankreich und Deutschland, die Deutsche Nationalversammlung tritt in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Das im gleichen Jahr erscheinende «Kommunistische Manifest» von Karl Marx und Friedrich Engels gewinnt allerdings erst später an Einfluss.

Auch die Katholiken nutzen die neuen demokratischen Freiheiten wie z.B. das Versammlungsrecht. Im Oktober 1848 beginnt in Mainz die Reihe der deutschen Katholikentage. Zur gleichen Zeit tagt in Würzburg erstmals die deutsche Bischofskonferenz, die von den Regierungen volle Selbständigkeit und Freiheit verlangt. Der katholische Glaube erlebt zu dieser Zeit eine neue Blüte. Viele religiöse Vereine entstehen, z.B. der von Adolph Kolping gegründete Kath. Gesellenverein. Nach den Stürmen der Revolution und Säkularisation bilden sich fast zur gleichen Zeit – meist aber ganz unabhängig voneinander — neue religiöse Orden. Auch im Westerwald, dem «Notstandsgebiet» von damals, entstehen zu dieser Zeit nicht weniger als acht Schwestern- und Brüdergemeinschaften, die sich der Not ihrer Mitmenschen widmen. Mit dem Schornsteinfegermeister und späteren Gründer der «Barmherzigen Brüder von Maria Hilf», Peter Friedhofen (1819-1860), kommt Katharina Kasper später in Kontakt. Ohne sich dessen bewusst zu sein, macht sie den Anfang unter den Ordensgründungen zwischen Montabaur und Koblenz, Bad Ems und Waldbreitbach. Von den revolutionären Änderungen in der Gesellschaft hat sie im abgelegenen Dernbach vermutlich nichts erlebt. Aber sie sieht die Menschen in Not und fühlt sich gerufen.

Bei der Vorbereitung erster bischöflicher Statuten für den religiösen Verein Anfang 1850 wird die Frage akut, welchen Namen die Gemeinschaft erhalten soll. Der Bischof würde sie gerne nach der heiligen Elisabeth benennen. Doch Katharina Kasper trägt dem Bischof die Bitte vor, ihrem Verein den Namen «Arme Dienstmägde Jesu Christi» zu geben. Ein ungewohnter Name, aber sie ist überzeugt, dass dieser Vorschlag nicht aus eigener Idee entstanden ist.

Und wenn ihr etwas im Gebet deutlich geworden ist, dann lässt Katharina nicht locker. Dieser Name drückt nichts anderes aus als ihr eigenes Lebensziel: Armut und demütiger Dienst sind dann, wenn sie für Jesus Christus und das Reich Gottes gelebt werden, nicht erniedrigend, sondern stellen ein hohes Ideal dar!

Gerade in dieser Aufbauphase der kleinen, im klösterlichen Leben unerfahrenen Gemeinschaft, treffen im September 1850 im Wallfahrtsort Bornhofen wieder Patres ein: Redemptoristen aus Altötting haben sich entschlossen, auf Einladung des Limburger Bischofs in ein ehemaliges leerstehendes Kloster einzuziehen, um sich der Volksmission zu widmen. Hier bietet sich die Gelegenheit, in der Nähe Kenntnisse über die Gestaltung des klösterlichen Lebens zu erhalten.

Nun ist es soweit: Drei Jahre nachdem Katharina in das bescheidene Häuschen in Dernbach eingezogen ist, findet am 19. August 1851 in der Pfarrei Wirges ein neuer, jetzt sehr verbindlicher Anfang statt. Viele Leute begleiten die Gefährtinnen in einer Prozession von Dernbach nach Wirges und erleben die Einkleidung der Schwestern mit. Dies ist ein festliches Ereignis für die ganze Umgebung. Am Fest Mariä Himmelfahrt geloben dem Bischof fünf Frauen, dass sie in ihrer Gemeinschaft arm, ehelos und gehorsam leben wollen. Mit brennender Kerze in ihren Händen legen sie dieses Versprechen vor Gott und den Menschen ab. Als Ausdruck für das neue Leben, das nun beginnt, empfangen die Frauen, von denen je zwei Katharina und Elisabeth heissen, kurze Zeit später einen neuen Namen. Katharina Kasper, die zur Vorsteherin bestimmt wird, heisst jetzt Schwester Maria.

Bald beginnt der Alltag. Morgens und abends treffen sich die Schwestern zum Gebet. Dazwischen aber gibt es viel opfervolle Arbeit. Das Leben ist sehr bescheiden. Ein Redemptoristenpater, der die Gemeinschaft besucht, hält es kaum für möglich, unter welch bescheidenen Verhältnissen die Frauen leben. Später notiert Mutter Maria, wie sie bald von den Mitschwestern genannt wird, über diese Zeit: «Wie schmeckte uns das trockene Brot so gut, und unsere Kinder, die Postulantinnen, hatten dicke, rote Backen. Wir fühlten wohl unsere Armut; aber wir hatten doch einen himmlischen Vorgeschmack des armen Ordenslebens, nichts zu besitzen und doch alles zu haben.»

In schwierigen Situationen vertrauen sie auf Gott und kommen damit gut voran. Mutter Maria Katharina versucht, in allem Vorbild zu sein. Ihre Güte und die Gewissenhaftigkeit bei der Erledigung ihrer Aufgaben fallen besonders auf.

Welch innere Kraft von dieser Gemeinschaft ausgeht, erlebt der Redemptorist Pater Eichelsbacher bei den Exerzitien, die er mit den Schwestern hält. In einem Brief an Bischof Blum teilt er am 14. März 1854 mit: «Ich habe diese fünf Personen als solche kennengelernt, die ein wahrhaft ernstliches Streben nach Vollkommenheit in sich tragen und einen recht aufrichtigen Eifer in ihrem Berufe zu erkennen geben… Kurz – ohne Zweifel waren für mich diese Exerzitien weit heilsamer als für sie, und ich danke dem lieben Gott von ganzem Herzen für diese Gnade».

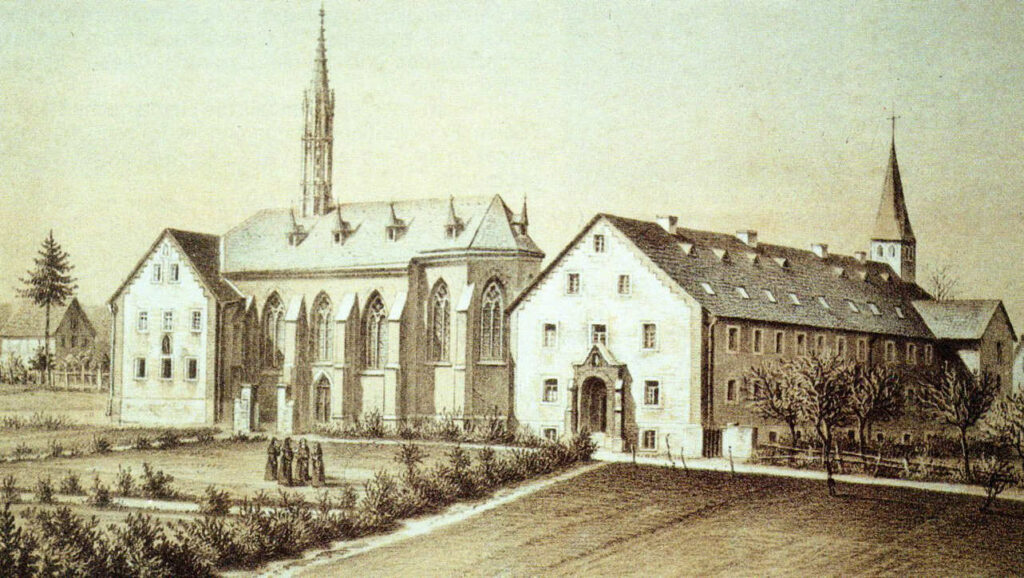

Inzwischen hat die Gemeinschaft mit dem Priester Johann Jakob Wittayer einen Seelsorger bekommen, der auch bei der Leitung der Gemeinschaft mitwirkt. Im gleichen Jahr – 1853 – erhält Dernbach einen neuen Bürgermeister, der den Schwestern keineswegs wohlgesonnen ist. Als sie 1857 eine neue Kapelle bauen wollen, versucht er, dies zu verhindern. Der Bau kommt dennoch in Gang, und der Bürgermeister erliegt wenige Tage nach der Einweihung einer plötzlichen Krankheit. Zuvor ist es dem Bürgermeister u.a. gelungen, gegen Katharina Kasper eine Geldstrafe «wegen unbefugter Beherbergung fremder Personen» zu verhängen. Die Behörden drohen sogar eine gewaltsame Entfernung von Schwestern durch die Polizei an.

Der Hauptzweck des neuen Klosters, so weist es die Satzung aus, ist «die Erweckung eines wahrhaft christlichen, frommen Lebens» indem sich die Ordensfrauen Christus hingeben und «nichts anderes suchen, als ihm in ihrem Nebenmenschen zu dienen», so ist das «letzte Ziel aller Dienste nicht in der äußeren Leistung» oder «in der leiblichen Wohltat» zu sehen. Dieses bestehe vielmehr darin, «bei allem die Seelen zu gewinnen und zu Gott hinzuführen». Dieser Zweck soll in allen Arbeiten, insbesondere bei Pflege und Dienst der Kranken erreicht werden. Weiter beschreiben die Statuten aus den ersten Anfängen: «Ist daher ein Kranker in der Gemeinde, so geht ein Mitglied des Vereins, wenn es gewünscht wird, in dessen Haus und pflegt nicht allein denselben, sondern verrichtet auch… alle Arbeiten, die im Hause zu verrichten sind; dasselbe Mitglied bleibt, sofern es nötig ist, auch den ganzen Tag über in dem Hause und besorgt alles pünktlich und gewissenhaft.»

Die Gemeinschaft wächst und erstarkt. Ende 1853 erfolgt eine weitere Einkleidungsfeier in Dernbach. Nun gehören 17 Schwestern – darunter zwölf Novizinnen — der Gemeinschaft an. Die Anmeldungen aus nah und fern nehmen in einem solchen Maße zu, dass nur ein geringer Teil aufgenommen werden kann, zumal seit 1850 acht Waisenkinder mit im Haus leben. Auch häufen sich die Anfragen zu Entsendung von Schwestern. Allein in den Jahren von 1854 bis 1856 werden neun Filialen errichtet. 1855 zählt die Genossenschaft 32 Schwestern, ein Jahr später sind weitere zehn Frauen hinzugekommen.

«KOMM HERÜBER»

Spontane Hilfe für den Nächsten, also nicht zuerst für anonyme «Fernste», das bricht aus Katharina Kasper immer wieder hervor. Sie kann nicht mitansehen, wie ein Mensch leidet.

Aber, auf die Idee, eine Organisation zu gründen, kommt sie über viele Jahre nicht. Warum auch? Organisation — dabei denkt man leicht an Bürokratie, starre und anonyme Verwaltung. Das passt nicht zu Katharina. Es ist ihr Herz, das ihr Handeln bewegt, keine kühle Aufgabenerfüllung. Geld will sie nicht sehen, und Machtbewusstsein ist ein Fremdwort für sie. Ist sie damit überhaupt als «Führungskraft» brauchbar?

Einen «Managertyp» stellt sie ja gewiss nicht dar. Also, wie soll das nur mit den «Armen Dienstmägden» weitergehen?

Die klösterliche Gemeinschaft hat sich in all den Jahren praktischen Handelns entwickelt. Und so wächst auch Katharina in ihre Aufgaben hinein. Sie hat das Vertrauen der Schwestern. Sie besitzt eine gute Menschenkenntnis. Und keiner sollte solche Einflüsse unterschätzen, die üblicherweise als «Vorsehung Gottes» bezeichnet werden. Das Wirken des Geistes Gottes mag das größte und – neben der dienenden Liebe der Schwestern – einzige «Kapital» der Gemeinschaft sein, deren Reichtum aus Armut und Einfachheit besteht.

Verflixte Welt, nicht wahr? «Reich Gottes» nennt Jesus Christus diese Welt, in der fünf Brote und zwei Fische ausreichen, um Fünftausend zu sättigen. Oft ist es ein ganz kleines Anfangskapital, das Menschen Gott zur Verfügung stellen können. Aber dazu müssen sie erst bereit sein. Ist das nicht der «springende Punkt»: Verfügbarkeit? Worauf lassen sich diese Frauen nur ein, die allgemein anerkannte Lebensbahnen verlassen und äußere Sicherheiten aufgeben? Ja, wenn es wahr ist, was Jesus gesagt hat, dann haben diese Frauen recht: «Verkaufe alles, was du hast, verteile das Geld an die Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben: dann komm und folge mir nach!» Solch ein Mensch ist wirklich verfügbar für Gott, um mitzuhelfen, diese Welt zu retten, er ist frei, um einzuspringen.

Je größer die Not, desto machtloser ist der einzelne. Aber wenn gute Kräfte sich verbinden — dann ist wirksamere Hilfe möglich. Spontane Hilfe allein kann andauernde Probleme nicht beseitigen. Sobald mehrere Tatkräftige sich aber zusammentun, muss das Zusammenwirken organisiert und strukturiert werden.

Der tapfere Einsatz der Schwestern in Dernbach lässt immer mehr Menschen aufmerksam werden. Sie kommen vorbei oder schreiben von überall her. Sie bitten um Unterstützung: «Bitte, schicken Sie uns Schwestern!» Wie reagiert ein Mensch, der ein gutes Herz hat? Er befindet sich in einer Zwickmühle: «Kann ich es verantworten, Schwestern hier und dort abzuziehen, um eine weitere Niederlassung zu eröffnen?» Mutter Maria, die Oberin, kann auf solche bohrenden Fragen nur im Gebet Antwort finden. Und sie riskiert manches — nach eingehender Prüfung des Anliegens vor Gott.

Die ersten beiden Schwestern verlassen am 20. August 1854 Dernbach und lassen sich in Camberg nieder. Bald folgen die Filialen Schlag auf Schlag. Bis 1856 werden neun, meist kleine Außenstellen gegründet. So geschieht es leicht, dass aus einer Novizin rasch eine Oberin wird. Große Verantwortung für das Werk lastet auf den oft jungen Schwestern. Bis zum Jahr 1871 entstehen 105 Häuser.

Auch im Mutterhaus in Dernbach geht die Entwicklung weiter. Immer mehr elternlose und deshalb vernachlässigte Kinder finden dort eine Heimat. Wenn die Angehörigen etwas Geld dazu beitragen können, werden sie dazu angehalten; oft werden die Kinder aber ohne Bezahlung aufgenommen. Sie spüren die Liebe und Freundlichkeit, die ihnen hier entgegengebracht wird. Bald reicht der Platz im Kloster nicht mehr aus. Auf einer gegenüberliegenden Anhöhe wird 1860 ein geräumiges Heim errichtet, das ringsherum auch Spielflächen bietet.

Nun gibt es Spannungen in der Dorfschule, die neben den Einheimischen auch von den Kindern besucht wird, die bei den Schwestern zuhause sind. Manche Eltern aus dem Dorf befürchten schlechte Einflüsse von den auswärtigen Kindern, die nicht selten ein hartes Schicksal hinter sich haben. Mutter Maria hält es für die günstigste Lösung, die Schützlinge in einer eigenen Schule zu unterrichten und zu erziehen. Aber wer soll das Personal bezahlen? Eines Tages erscheint im Kloster der Lehrer Wilhelm Schwarz und bietet an, den Unterricht zu übernehmen. Geld verlangt er nicht dafür, im Gegenteil: Er schenkt dem Kloster seine Ersparnisse!

Am 1. Mai 1854 beginnt für 30 Mädchen und 24 Jungen der Unterricht. Nur eine Lehrerin fehlt noch. Manche Frau, die Interesse zeigt, fühlt sich vom einfachen Lebensstil im Kloster abgeschreckt. Dann klappt es doch: Zwei Jahre später beginnt Hyacintha Collart den Unterricht. Beide Lehrkräfte widmen sich ihrer Aufgabe für mehrere Jahre. Dann fassen beide den gleichen Entschluss und werden Ordensleute. Lehrer Schwarz geht zu den Barmherzigen Brüdern nach Montabaur, Hyacintha bleibt als Schwester Edmina bei den Armen Dienstmägden Jesu Christi.

Ab 1858 werden zunächst in Dernbach, später im benachbarten Montabaur, Schwestern als Lehrerinnen ausgebildet. Die Ordensfrauen wissen sich zu helfen. Durch den Zusammenschluss ihrer Kräfte können sie manches in Gang bringen, was lange zuvor noch ein Wunschtraum gewesen ist.

Inzwischen bricht der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus. Bischof Peter Joseph Blum veranlasst im Mai 1866 die Abhaltung öffentlicher Gebete um Bewahrung des Friedens. Aber die Lage spitzt sich zunächst zu: am 3, Juli tobt die Schlacht bei Königgrätz. Unbeschreiblich ist das Leid der Verwundeten. Die Generaloberin reagiert umgehend, zieht Schwestern aus anderen Aufgaben heraus und entsendet 72 Ordensfrauen zum Sanitätsdienst auf die Schlachtfelder und in die Lazarette. Dieser Einsatz findet große Anerkennung.

Im Jahr 1867 umfasst die Gemeinschaft 454 Mitglieder in 95 Filialen, Postulantinnen mitgerechnet. Im Verhältnis zu den zahlreichen Aufgaben ist das nicht viel. Jede Schwester wird an ihrem Platz gebraucht.

Bis heute setzt sich im Leben der Kirche die Apostelgeschichte fort, obwohl die Texte des Neuen Testamentes im ersten Jahrhundert abgeschlossen wurden. Als sich der Apostel Paulus auf seiner zweiter Missionsreise in Kleinasien befindet, begegnet er andauernd Schwierigkeiten. In der Apostelgeschichte heisst es dar|über: «Weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land.» Aber, dort klappt die Arbeit auch nicht, bis Paulus in einer Vision ein Mazedonier begegnet und ihn bittet: «Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!» Von sich aus wäre Paulus wohl kaum auf die Idee gekommen, nach Palästina nun auch Kleinasien zu verlassen und nach Europa zu gehen. Doch der Heilige Geist hilft nach: Erst schickt er Probleme, dann zeigt er seinen Willen mit einer Vision. Europa wird ein wichtiges Ackerland für den Samen des Evangeliums!

Eine ähnliche Begebenheit findet sich auch bei Mutter Maria Katharina Kasper. Schon länger quält sie sich mit der Antwort auf eine Anfrage aus den Vereinigten Staaten. Bischof Luers von Fort Wayne hat um Entsendung von Schwestern für seine Diözese gebeten. 90 Jahre sind es gerade her, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerka ihre Unabhängigkeit erklärt haben. 1811 beginnt die Besiedlung des Staates Indiana, wo Fort Wayne liegt. In diesem Zeitraum ist die Bevölkerung in den USA fast um das Dreifache gestiegen. Einwanderer kommen aus aller Welt, ihre sozialen Probleme sind kaum vorstellbar. Klar, dass hier solche Ordensschwestern wie die Armen Dienstmägde Jesu Christi gebraucht werden. Trotzdem scheint der Schritt über den Atlantischen Ozean fast unvollstellbar. Wie sollen dabei das Gemeinschaftsleben und die Einheit des Ordens bewahrt bleiben? Viele Fragen stehen für Mutter Maria im Raum, die einfach nicht beantwortet werden können.

Jetzt, im Frühjahr 1867, muss sie sich entscheiden und dem Limburger Bischof, der ebenso wie Superior Wittayer dem Wunsch der Amerikaner entsprechen will, eine verbindliche Antwort geben. Gewiss, es ist nicht das erste Mal, dass Schwestern dieser Kongregation sich auf fremdem Boden niederlassen. Die holländische Reichsgräfin Elvira Eugenia von Amsenbourg hat Mutter Maria bereits überzeugt, Schwestern nach Amstenrade bei Sittard im holländischen Regierungsbezirk Limburg zu entsenden. Aber die drei Schwestern, Euphrasia, Julia und Lucia, die am 15. Dezember 1859 nach Holland losgezogen sind, haben es nicht leicht. Zuerst müssen sie sich in die Lebensgewohnheiten des fremden Landes hineinfinden und seine Sprache erlernen.

Endlich ist Mutter Maria überzeugt, dass es sich um einen Ruf Gottes handelt, Ordensfrauen nach USA zu senden. Eine Aufforderung: «Komm herüber und hilf uns!» Unter den vielen Schwestern, die sich freiwillig für die gefährliche Reise in die Ungewissheit melden, wählt sie acht aus, darunter Schwester Rosa, die Nichte von Bischof Blum. Sie begleitet sie persönlich bis nach Le Havre, wo sie an der französischen Küste ein Schiff für die weite Überfahrt besteigen. Sie winkt ihnen zu, bis das Schiff am Horizont verschwindet. «Die Schwestern waren nicht mehr zu sehen, jetzt durfte auch ich weinen», beschreibt sie später ihren Abschied.

14 Tage hat die Reise von Dernbach nach Le Havre gedauert, weitere zwei Wochen später kommen die acht Schwestern in Fort Wayne an. Schon zehn Tage danach haben sie sich eingerichtet, um mit der Arbeit in der Schule und in der Krankenpflege beginnen zu können. Bereits im darauffolgenden Jahr reisen weitere sieben Schwestern nach Amerika, ein Provinzialmutterhaus wird geschaffen. Bis 1875 kommen weitere 27 Arme Dienstmägde hinzu. In der Zwischenzeit stellen sich auch einheimische Nachwuchskräfte ein. Der mutige Schritt über den Ozean hat sich bewährt. Später, im Jahr 1898, zählt die amerikanische Provinz 27 Klöster mit 286 Schwestern. In der deutschen Heimat kommt dagegen eine der größten Bewährungsproben in ihrer Geschichte auf die Ordensgemeinschaft zu.

GEH, WOHIN DU NICHT WILLST

Für denjenigen, der die Geschichte der Armen Dienstmägde Jesu Christi verstehen will, Iohnt wiederum ein Blick in die Apostelgeschichte. Zwar gab es für die Gemeinde von Jerusalem von Anfang an Schwierigkeiten und Druck seitens des Hohen Rates der Juden. Dennoch konnte sich das Gemeindeleben fruchtbar entfalten, und die Christen waren beim ganzen Volk beliebt. Eine schwere Verfolgung der ganzen Kirche in Jerusalem brach jedoch mit der Steinigung des Stephanus herein. Die meisten wurden in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut. Vorbei war die schöne Zeit, in der es sich bequem und behaglich einrichten ließ, in der gute Freunde gemeinsame Arbeit aufgebaut hatten. Gewiss, für die Betroffenen war diese Situation hart, wo sie doch soviel aufgeben mussten, Dinge, an denen gewiss ihr Herz hing. Für die junge Kirche war die Zerstreuung («Diaspora») — geschichtlich betrachtet — ein großer Segen. Denn auf diese Weise wurde das Evangelium in andere Gegenden getragen.

Denn: «Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort.» Dieses Beispiel von damals ist eine große Ermutigung für alle, die sich heute als Minderheit vorkommen in einer Welt, wo Macht und Konsum stärkeren Einfluss besitzen als die Bergpredigt.

Nach der Säkularisation — davon war bereits die Rede – gibt das «Kölner Ereignis» von 1837 einen Vorgeschmack auf den Widerstand und die Ablehnung gegenüber der Katholischen Kirche im 19. Jahrhundert: Der Kölner Erzbischof Clemens August wird von der preußischen Regierung verhaftet, weil er in der Frage der Mischehen nicht staatlichem, sondern kirchlichem Recht folgt.

Einige Jahrzehnte später wird der Konflikt zwischen Kirche und Staat, «Kulturkampf» genannt, noch stärker. Es muss Hintergründe haben, wenn der Staat unter Leitung von Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck mit gesetzlichen Verboten gegen die Kirche, damit auch gegen die Orden, vorgeht. Die Katholiken haben zu größerem Selbstbewusstsein gefunden und fordern mehr Freiheit. Die Bischöfe wollen mit dem Heiligen Stuhl in Rom direkt in Kontakt treten, der bislang über die preußische Staatsbehörde vermittelt wird. Die Kirche fordert eine selbständige Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten, auch hier kann der Staat Einfluß nehmen, er überwacht und kontrolliert.

Der Protestant Otto von Bismarck, der gerade den Aufbau eines neuen deutschen Reiches betreibt, kann sich nur vorstellen, daß sich die katholische Kirche ähnlich wie die evangelische Landeskirche dem Staat unterordnet. Außerdem ist ihm der Einfluß der katholisch orientierten Zentrumspartei, die sich 1870 neu bildet und mit beträchtlicher Stärke in den neuen Reichstag einziehlt, ein Dorn im Auge. Aber auch weltanschauliche Unterschiede sind von bedeutender Rolle: Der bürgerliche Liberalismus ist weitgehend kirchenfeindlich eingestellt, hält die Kirche für rückständig, wenig national und daher staatsgefährdend.

Mit dem «Kanzelparagraph» wird 1871 die freie Predigt eingeschränkt; das Schulaufsichtgesetz, das Reichsjesuitengesetz, das Jesuiten und verwandte Orden verbietet, und die Maigesetze (1873) folgen. Im Mai 1875 werden alle Klöster und Ordensniederlassungen in Preußen aufgehoben und die Ordensleute ausgewiesen.

Als Ausnahme dürfen nur die in der Krankenpflege tätigen Orden bleiben. Ausserdem werden alle finanziellen Pflichtleistungen des Staates an die Kirche gesperrt.

Diese Gesetze wirken sich katastrophal aus, weil sie mit Polizeimaßnahmen, Geld- und Gefängnisstrafen durchgesetzt werden. Dem Beispiel Preußens folgen andere deutsche Staaten. Viele Geistliche werden zu empfindlichen Strafen verurteilt. Im Jahr 1878 befinden sich von zwölf Bischöfen nur noch vier auf ihrem Posten.

Aber alle Anstrengungen, die kirchlichen Strukturen zu zerschlagen, scheitern an der Widerstandskraft der Katholiken. Die Gläubigen stellen sich standhaft, opferwillig und einmütig den Maßnahmen entgegen. 1880 beginnt der Abbau der Kulturkampfgesetzgebung. Der mächtigste Staatsmann Europas, Reichskanzler Fürst von Bismarck, muss nachgeben.

Wie wirken sich die politischen Stürme auf die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi aus? 1871 ist zugleich das Jahr des ersten Generalkapitels. Mutter Maria wird einstimmig zur Generaloberin gewählt. Zum ersten Mal legen in der Genossenschaft 78 Schwestern – zusammen mit der Stifterin — die ewigen Gelübde ab. Es stellt sich als gute Fügung heraus, dass die Ordensfrauen kurz vor Ausbruch des Kulturkampfes zusammengekommen sind, um sich über grundsätzliche Fragen auszusprechen. Die Zusammengehörigkeit gerade unter den einzelnen Ländern wächst. Ein Jahr später wirkt sich der Kulturkampf aus, zunächst durch lästiges Nachfragen über Zweck und Tätigkeiten der Gemeinschaft. 1873 werden die ersten Schulen aufgelöst.

Wie reagiert die Stifterin? Nun, Pessimismus wird niemand von ihr erwarten. Und so sagt sie 1873: «Nehmen wir recht innigen Anteil an den Leiden der Kirche, unserer guten, lieben Mutter… Meint ihr, der Sieg würde ohne Kampf kommen? Die Kirche wird gereinigt, die Frommen werden geläutert, es werden viele abfallen, viele werden sich bekehren; beides wird geschehen. Aber, liebe, gute Kinder, verehren wir recht innig die Unbefleckte Empfängnis, sie wird der Kirche den Sieg verleihen.» Eine etwas kämpferische Haltung, die sich damals unter den Katholiken allgemein einstellte, wird hier sichtbar.

Es ist paradox: Im gleichen Jahr — 1871 – als Scharen von Schwestern von den Lazaretten der Kriegsschauplätze heimkehren, wofür sie den Dank höchster staatlicher Stellen empfangen, werden erste Nachforschungen von Behörden über die Kongregation angestellt. 1875 folgt das einschneidende Klostergesetz, das alle Orden verbietet. «Niederlassungen der Orden oder Kongregationen, welche sich ausschließlich der Krankenpflege widmen, bleiben fortbestehen; sie können jedoch jederzeit durch Königliche Verordnung aufgehoben werden.» Man sagt, dies habe ein Einspruch des Verteidigungsministers bewirkt, der sich auf das Sanitätspersonal aus den Orden angewiesen zeigt.

Damit sind also nur bestimmte Niederlassungen auf unbestimmte Zeit ausgenommen. Waisenhäuser, Kindergärten, Schulen und ordenseigene Einrichtungen wie das Noviziat stehen also vor der Auflösung! In einem Brief teilt Mutter Maria ihrem zuständigen Bischof den Plan mit, Noviziatshäuser außerhalb Deutschlands einzurichten. Sie bittet um Erlaubnis, in Lutterade im holländischen Bistum Roermond damit zu beginnen.

Am eiligsten werden die Klosterschulen aufgehoben. Ende Dezember trifft z.B. in der Klosterschule der ADJC im benachbarten Montabaur eine Verfügung ein, knapp ein Jahr Frist wird für die Schließung gewährt. Auch 84 mutige Schülerinnen, die am 28. Juni 1876 nach Bad Ems ziehen, um Kaiser Wilhelm I. höchstpersönlich um ein Fortbestehen ihrer Schule zu bitten, können nichts erreichen. Der Monarch verspricht ihnen «Erkundigung und Bescheid», was wohl nicht viel mehr als eine Ausrede ist. Ähnlich schlechte Nachrichten treffen aus anderen Niederlassungen im Mutterhaus ein. Auch in Dernbach selbst schließt die Klosterschule ihre Pforten.

Insgesamt 1032 Mitglieder männlicher und 7763 Angehörige weiblicher Orden der katholischen Kirche in Preußen sind von den Verfügungen des Staates betroffen. Wieviele Menschen, für die diese Ordensleute gesorgt haben, insgesamt beteiligt sind, kann nicht gesagt werden, aber es sind sehr viele.

Nun stellt es sich als ein Segen heraus, dass die Armen Dienstmägde bereits seit 16 Jahren in Holland tätig sind. 1875 kauft Mutter Maria einen verlassenen Bauernhof mit Ställen, Scheunen, Garten- und Wiesenland auf. Zwei Jahre später werden ins holländische Lutterade sogar die Schule und das Lehrerinnen-Seminar aus Montabaur verlegt. Mit vier Eisenbahnwagen werden Möbel, Hausgeräte und Schulutensilien verfrachtet. Die Schwestern verdienen Geld mit Näharbeiten, pflegen natürlich die Kranken in der Umgebung und erteilen der Dorfjugend Handarbeitsunterricht. Zwei Jahre nach dem Einzug nehmen sie auch die ersten holländischen Kinder auf. Noch ein Jahr später eröffnen sie eine holländische Volksschule. Bald entstehen weitere Niederlassungen in Holland.

Auch in England, im Arbeiter-Vorort White Chapel in Ost-London, gründet der Orden eine neue Niederlassung. Denn im Frühjahr 1876 trifft ein Schreiben des deutschen Pfarrers Volk im Mutterhaus ein, der um Entsendung von Schwestern in diesen ärmsten Teil Londons bittet. Drei Schwestern, deren Klosterschule in Wiesbaden geschlossen worden ist, machen sich auf die Reise. Gemeinsam mit einer Schwester aus Montabaur statten sie ihre Niederlassung mit dem Nötigsten aus. Sie nennen ihr Haus «Kloster Bethlehem», weil es nicht einmal Betten gibt. Aber auf Hobelspänen und Reisedecken lässt sich auch schlafen. Neben dem Schuldienst kümmern sie sich um Arme und Kranke. Bald kommen die Armen Dienstmägde im Land umher, und dann dauert es auch nicht lange, bis sich die ersten englischen und irischen Frauen anschließen und um Aufnahme bitten.

Die Kaiserin von Österreich-Ungarn erhält im Juni 1880 bei einem Fest unter adeligen Herrschaften in Prag von der Reichsgräfin von Brühl einen Tip, als es um die Sorge für die vielen Hilfs- und Pflegebedürftigen der großen Stadt geht. Weil sie Bedingungen geltend macht, zögert die Generaloberin zunächst. Als Bischof Blum von Limburg und der Kardinal von Prag dieses Anliegen unterstützen, gibt sie schließlich ihre Einwilligung, Schwestern nach Böhmen zu entsenden. Am 28. Mai 1881, reisen die ersten vier Schwestern ab. Bald sind sie nicht nur in Prag, sondern auch in anderen böhmischen Städten tätig. Mit großem Fleiss lernen sie die tschechische Sprache.

Inzwischen entspannt sich der unsinnige Machtkampf des Staates mit der katholischen Kirche zunehmend. 1881 und 1883 werden wieder Einwilligungen zur Aufnahme neuer Ordensleute in Aussicht gestellt bzw. erteilt. 1887 verzichtet das Mutterhaus auf die Einholung einer vorherigen Erlaubnis.

Wie war noch die Reaktion der Stifterin auf die Verfügungen der Behörden? «Wir unterwerfen uns von ganzer Seele der göttlichen Anordnung, nicht wahr? Denn wir wollen ja nur, was Gott will, wie Er es will und weil Er es will, und wollen ja gern unsere Opfer bringen in Vereinigung mit dem Opfer des Heilandes am Kreuze… Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit!» So schreibt sie im Jahr 1878, als sich die Lage noch verschlimmert.

Am Ende des Kulturkampfes hat der Orden 106 Niederlassungen, jetzt allerdings weit verstreut in vielen Teilen der alten und neuen Welt.

VOM SÄEN UND ERNTEN

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, heisst es im Psalm 126. Ein Gebet, das mehrere tausend Jahre alt ist und noch heute regelmäßig gebetet wird. Bedeutet diese Aussage mehr als christlichen Zweckoptimismus? Wollen sich damit naive Idealisten selbst Mut machen?

Die Anfänge der Armen Dienstmägde sind reich an Opfern. Die Schwestern besuchen und pflegen die Kranken, wachen lange Nächte, um Einsamen in den schwersten Stunden beizustehen. Sie halten sich häufig bei Infizierten auf, deren Krankheit ansteckend ist.

Vielen Frauen wird es schon in jungen Jahren zum Verhängnis, dass sie ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit unzähligen Menschen z.B. die Wäsche wechseln und den Körper reinigen. Freiwillig setzen sie sich zahlreichen Gefahren aus. Nein, an eigenen Vorteil ist nicht zu denken, viele würden diese Arbeit für keinen Lohn der Erde übernehmen. Die Gesundheitslehre steckt noch in den Anfängen, medizinische Stoffe wie Penicillin sind unbekannt. Viele Schwestern sterben früh.

Die Idee der Katharina Kasper und ihrer Gefährtinnen ist stärker als die Widerstände, die Ausbreitung ihrer Gemeinschaft lässt sich dadurch nicht aufhalten. Inzwischen ist die Zahl der Niederlassungen sehr gewachsen. Auf Initiative von Pfarrangehörigen, Stadträten und Adelsfamilien sind viele Gesuche um Entsendung von Schwestern in Dernbach eingetroffen, denen nur zum Teil entsprochen werden kann. Nach Camberg im Jahr 1854 lassen sich die Armen Dienstmägde Jesu Christi im Bistum Limburg innerhalb von fünf Jahren in Montabaur, Rüdesheim, Hadamar, Wiesbaden, Langenschwalbach, Eltville, Hochheim, Lorch, Niederlahnstein, Niederselters, Rauenthal, Oberlahnnstein, Hofheim, Geisenheim, Königstein, Winkel und Flörsheim nieder.

Es bleibt aber nicht bei regionalen Gründungen allein. Der Anklang und das Interesse unter der weiblichen Jugend ist groß. Mag sein, dass Mutter Maria gar nicht erwartet hat, wieviele Frauen in dem Aufgabenfeld der Armen Dienstmägde gleichzeitig eine Chance sehen, Gutes zu tun und ihre Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen. Dabei wirken sich auch Strömungen der Frauenbewegung bzw. Frauenemanzipation des 19. Jahrhunderts aus. Die hohe Zahl der Neugründungen in anderen Bistümern ist daher zu erklären.

Weitere Filialen entstehen in nur drei Jahren in der Erzdiözese Köln in Pfaffendorf, Harff, Königswinter, Angermund, Kettwig, Honnef, Wahn, Gilsdorf, Bensberg, Gymnich, Gimborn und Düsseldorf. In der Diözese Paderborn kommen im gleichen Zeitraum Filialen in Antfeld, Vinsebeck, Westheim, Fürstenberg und Steinheim hinzu.

Als im Jahr 1859 auch in der Diözese Trier sowie in der niederländischen Diözese Roermond Gründungen erfolgen, sieht sich der Bischof von Limburg, Peter Josef Blum, veranlasst, den HI. Stuhl in Rom um Bestätigung der Kongregation zu bitten. Papst Pius IX. reagiert im März 1860 mit einem Dekret, das die Arbeit der Genossenschaft gutheißt. Das nun in Rom begonnene Verfahren endet allerdings erst 30 Jahre später mit der endgültigen Bestätigung der Konstitutionen.

Da sich die Kongregation inzwischen in mehreren Bistümern ausgebreitet hat, ändert Rom die Stellung des Bischöflichen Beauftragten Johann Jakob Wittayer, der bislang in der Leitung mitgewirkt hat. Praktisch ändert Mutter Maria Katharina jedoch nichts an der Führung der Gemeinschaft — bis 1870 ein Dekret des HI. Stuhles die Kongregation kirchenrechtlich anerkennt, die endgültige Formulierung der Statuten aber noch verschiebt.

Nun lässt sich der alte Zustand in der Ordensleitung nicht länger aufrechterhalten. Superior Johann Jakob Wittayer muss die von ihm wahrgenommenen Rechte an die Generaloberin abtreten, der inzwischen im Generalrat weitere Ordensfrauen zur Seite stehen. Diesen Kompetenzverlust kann der Superior, wie sich später herausstellt, menschlich nicht bewältigen. Er greift häufig in die Kompetenzen der Generaloberin ein und erhebt gegenüber dem Bischof mehrfach haltlose Anschuldigungen. Mutter Maria Katharina behält dennoch Johann Jakob Wittayer bis zu seinem Tode 1881 als ständigen Berater, behandelt ihn mit größter Achtung und lässt sich nach außen nichts anmerken. Erst durch einen Zufall wird während des Seligsprechungsprozesses 80 Jahre später bekannt, welches Unrecht sie erduldet hat.

Für die kirchliche Würdigung des Lebens der Stifterin bedeutet ihr Schweigen, die duldende Hinnahme des Unrechts um der Anliegen des Ordens willen eine klare Aufwertung. Dieses Leid wird zum Prüfstein der Liebe. Die Stifterin sagt selbst: «Meine lieben Schwestern, lieben wir unser Kreuz und teilen wir es mit dem lieben Heiland; folgen wir ihm bis auf Golgotha und bleiben wir stehen unter dem Kreuze, bis wir mit Jesus sagen können: Alles ist vollbracht!»

Es gibt Situationen, in denen ein Christ kämpfen muss. Oft ist der Mut gefragt, für die Wahrheit einzutreten, und wir weichen aus. Ist so das Schweigen der Stifterin zu verstehen? Oder will sie das Werk, das sie Gottes Fügung zuschreibt, durch Verzicht auf eigene, berechtigte Interessen vor einer Gefährdung bewahren? Will sie lieber in Kauf nehmen, dass ihre persönliche Ehre zerstört wird, um vermeidbare, aber gefährliche Auseinandersetzungen zu verhindern? Mutter Maria Katharina stellt das Wohl der Kongregation über ihr persönliches Wohl. Sie glaubt, dass Gott die Situation durch ihr Opfer zum Guten wenden kann.

Die Generaloberin hat keine festen Pläne, nach denen sich die Kongregation entwickeln soll. Sie will vielmehr aktuelle Notlagen als Zeichen der Zeit und Anruf Gottes aufgreifen und darauf reagieren.

Die Ambulanzstationen und Kindergärten bilden weiterhin den Schwerpunkt der Arbeit. Es herrscht der Kleinkonvent vor: 2 bis 5 Schwestern leben miteinander in einem Haushalt.

Den Armen und Kranken gilt weiterhin die Vorliebe der Schwestern. Mutter Maria weiß, dass ein Mensch erst dann für ideelle Ziele zu gewinnen ist, wenn seine Grundbedürfnisse befriedigt sind.

«Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch! ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt das ?» So ermahnt schon der Verfasser des Jakobusbriefes seine Glaubensbrüder und fügt hinzu: «So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat» (Jak 2, 16-17). Der Stifterin und ihren zahlreichen Gefährtinnen geht es bei ihrem Tun nicht um reine Sozialarbeit oder um Humanität. Auch halten sie nichts von christlichem Erfolgsstreben nach dem Motto: Mit guten Werken kann ich mir den Himmel verdienen!» Ihnen geht es ebenso wenig um ein Herausposaunen von Parolen, um ein Verkünden von frommen Patentrezepten, um Rechthaberei in Weltanschauungsfragen.

Das geht eindeutig aus der provokanten Ordensbezeichnung hervor: Dienst nicht als Selbstzweck, sondern als Verwirklichung eines christlichen Auftrages. Ihr Dienst ist eindeutig apostolischer Art, was zweifelsfrei bereits aus den ersten Satzungen hervorgeht. Es geht schon zuerst darum, dass sich die Ordensfrauen um Vervollkommnung («Heiligung») ihres christlichen Lebens bemühen, aber wiederum nicht bei sich selbst stehenbleiben, etwa durch «fromme Übungen», sondern sich dem Nächsten zuwenden. Und da sind die Aussagen des Evangeliums eindeutig: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan» (Mt 25, 40).

Solche grundsätzlichen Fragen stellen sich jetzt, als der Orden sich stark ausbreitet. Viele Anfragen erreichen das Mutterhaus.

Viel Gutes könnte in aller Welt geleistet werden. Aber wo anfangen? Wo sollen die Schwerpunkte gesetzt werden? Für Mutter Maria Katharina ist klar, dass die bedürftigen Kranken und die Waisenkinder sowie auch die Behinderten Vorrang haben. Staatlich organisierte Fürsorge ist im 19. Jahrhundert so gut wie unbekannt. Da sind die genannten Gruppen ganz auf das Mitleid anderer Menschen angewiesen. Auch stellt sich bald heraus, dass die Altenfürsorge ebenso notwendig ist.

Außerdem bildet sich ein zweiter Zweig heraus: die Erziehung der Jugend. Wie wichtig eigene Schulen sind, hat sich schon in der Anfangsphase in Dernbach gezeigt, weil die Waisenkinder auf besondere Betreuung angewiesen sind. Lange zögert Mutter Maria Katharina gegenüber dem Drängen von Superior Wittayer und Bischof Blum, Schulen zu gründen. Eine Aufgabenbeschreibung der Kongregation aus dem Jahre 1867 fordert dazu auf, «um Jesu willen dem Dienste der Armen und Kranken sich zu unterziehen sowie der Erziehung und Bildung der weiblichen Jugend sich zu widmen.»

Nur auf solchen Stationen, wo zugleich wenigstens zwei bis drei Krankenschwestern zur Verfügung stehen, dürfen sich auch Schwestern mit Erziehung und Schulunterricht befassen.

Diese Festlegung über den Vorrang der Aktivitäten bewirkt, dass eine Reihe von Elementarschulen gegründet werden, ebenso gibt es Verwahrschulen in Industriezentren, wo Frauen tagsüber Fabrikarbeit leisten müssen. Die Zahl der höheren Schulen bleibt aber gering.

Bildung und Erziehung — das sind unbestritten zentrale Ansatzpunkte zur Bewältigung der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts. Die Armen Dienstmägde kennen aber auch die Grenzen ihrer Möglichkeiten und bevorzugen die «erste Hilfe» gegenüber den sozialen Nöten.

Das Naheliegende, die vorrangigen Aufgaben wollen sie zuerst bewältigen. In diesem Zusammenhang ist zu sehen, dass meist in den kleinen Niederlassungen auch Nähschulen für Frauen entstehen. Junge Mütter lernen dort, die Kleidung für ihre Kinder selbst herzustellen. Für andere Frauen wird über die meist abends stattfindenden Nähkurse eine wichtige Verdienstmöglichkeit eröffnet. Dies leisten die Schwestern, die tagsüber Kinder betreut oder Kranke versorgt haben, in einem oft unvorstellbaren Arbeitspensum.

Neben der Hilfe zur Schaffung einer Existenzgrundlage wollen die Armen Dienstmägde Menschen in schwierigen sozialen Verhältnissen darin begleiten, einen beständigen Lebensrythmus zu finden. Deshalb kümmern sich die Armen Dienstmägde – soweit es ihre Kräfte erlauben — um die Pfarrpastoral. Besonders in der Diaspora geben sie Mädchen, die wegen der weiten Entfernung eine Vorbereitung vermissen müssten, Kommunion-Unterricht. In Absprache mit den Pfarrgeistlichen betreuen sie die «reifere weibliche Jugend», um sie in christlicher Tugend anzuleiten und vor Sittenlosigkeit zu bewahren. Das bedeutet: Sonntags treffen sich die Schwestern mit den Mädchen, um den Tag gemeinsam sinnvoll zu verbringen.

Ein Beispiel, wie die Schwestern versuchen, an die Wurzel des Übels heranzukommen, finden wir in Mönchengladbach. Dort sind am 2. Januar 1862 drei Arme Dienstmägde eingezogen. Der örtliche Dechant hat sie gerufen, damit sie den Armen aus der Arbeiterbevölkerung dienen, deren soziale Probleme groß sind. Die Chronik des Albertusstiftes in Mönchengladbach berichtet, dass sie schon im ersten Jahr 108 Kranke pflegen und 288 Nachtwachen halten. Damit erschöpft sich keinesfalls ihr selbstloser Einsatz. Vier Jahre nach dem Eintreffen in Mönchengladbach, wo in sieben Jahrzehnten insgesamt zwölf ADJC-Niederlassungen entstehen, übernehmen sie die Betreuung eines Arbeiterinnenhospizes. Von auswärts kommende Mädchen, die in neu gegründeten Fabriken arbeiten, sollen hier ein Elternhaus in der Fremde vorfinden. Das Hospiz ist ständig überfüllt, mehrere Erweiterungen entstehen. Eine treibende Kraft ist dabei Kaplan Heinrich Liesen, der bei Adolph Kolping entscheidende Impulse erhalten hat und daraufhin 26 segensreiche Jahre lang in Mönchengladbach wirkt. Er veranlasst, dass sieben Arbeiterinnen in das Haus der Armen Dienstmägde einziehen, um ein gemeinsames Leben mit den Ordensfrauen zu führen. Auf diese Weise erfahren die Arbeiterinnen eine umfassende Betreuung, die sich sowohl auf die materiellen wie sittlich-religiösen Bedürfnisse erstreckt. 1874 verzeichnet der daraus entstandene Arbeiterinnenverein etwa 200 Mitglieder.

Ohne Berücksichtigung der Konfession gehört die Pflege der Kranken in deren eigenen Wohnung zur klassischen Aufgabe des Ordens. Nun hält die Aufgabenbeschreibung außerdem fest: «Auf Verlangen gewähren die Schwestern auch in ihrem Kloster kranken Armen, sowie kränklichen alten Personen, welche verlassen und obdachlos sind, Aufnahme, insoweit die den Schwestern

disponibel gestellten Räumlichkeiten dies gestatten.» Ein für viele unvorstellbarer Vorgang: Die Schwestern nehmen fremde pflegebedürftige Menschen direkt in ihr Haus auf, wo sie selbst wohnen und leben. Das Kloster ist somit kein Schneckenhaus, keine Sonderwelt, die nicht mit den Realitäten des Lebens verbunden wäre.

An dieser Stelle wird auch deutlich, dass sich die zahlreichen Niederlassungen keineswegs generell im Eigentum der Kongregation befinden, im Gegenteil. Sonst wäre auch die rasche Ausbreitung kaum möglich. Die Schwestern werden meist dort, wohin sie gerufen werden, mit der Bereitstellung geeigneter Räume unterstützt: Ihre Opferbereitschaft weckt die Hilfe anderer, die sich auf ihre soziale Verantwortung besinnen!

Die Entwicklung der Armen Dienstmägde Jesu Christi bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts auf einen Blick:

Jahr Häuser Schwestern

1851: 1 Haus, 5 Schwestern

1859: 39 Häuser, 224 Schwestern

1865: 71 Häuser, 373 Schwestern

1870: 95 Häuser, 593 Schwestern

1898: 193 Häuser, 1.725 Schwestern

1933: 341 Häuser, 4.346 Schwestern

Die Stifterin kann die segensreiche Ausbreitung der Gemeinschaft, deren Generaloberin sie bis zum Tod bleibt, weitgehend miterleben.

Die volle Anerkennung der Kongregation und ihrer Statuten erfolgt ebenfalls zu ihren Lebzeiten. Der Same, den Katharina Kasper gemeinsam mit vielen gleichgesinnten Frauen ausgestreut hat, ist aufgegangen. Fast 78-jährig bereitet sie sich auf den Heimgang in die «größte Filiale» des Ordens vor, wie sie sagt. Am 2. Februar 1898 kehrt sie heim zu Gott. Ihr Leiden dauert nur einige Tage, sie nimmt gefasst und ruhig Abschied und empfängt die sakramentale Stärkung der Kirche.

«Bemühen Sie sich nicht, es ist zu spät, ich sterbe jetzt,» sagt sie nach einem Schlaganfall. Dann segnet sie die Schwestern und bittet: «Kinder, seid fromm und brav! Fahret so fort, dann werdet ihr glücklich in der Zeit und der Ewigkeit.»

Das Volk strömt in Scharen herbei, etwa 1.500 Menschen folgen dem schlichten Sarge. Ihr Beispiel aber lebt weiter in vielen anderen Menschen. Das Resultat ihres Lebens ist wie ein Siegel für das Wort: «Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.» Unzählige Frauen lassen sich anstecken durch das Beispiel ihres Lebens – bis heute.